プストタ(空虚)に鳴る鐘

2013

武蔵野美術大学卒業制作展【研究室賞】

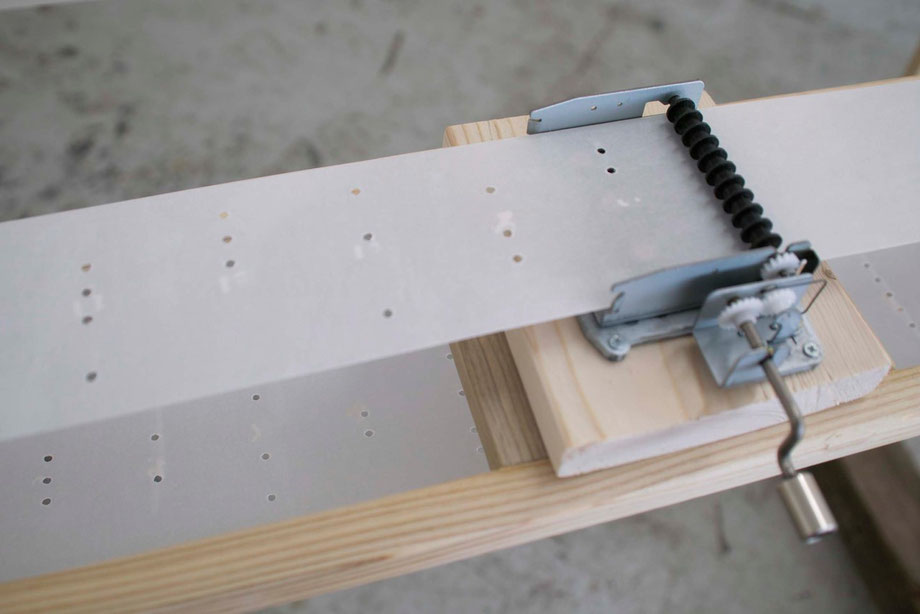

カード式20弁オルゴール、Wトレス、木、軽金属、壁にペン

わたしたちは様々に言葉を扱う。

しかし、私は言葉を上手く扱えているのかときどき不安になる。

思いもよらぬ言葉に傷つくことがある。

同じようにして、わたしも誰かを言葉で傷つけているかもしれない。

生きていると、耳を塞ぎたくなるような言葉が飛び交う場面に出会うこともあるが

本来、言葉はそんなことのために生まれたのではないはずだ。

美しい表現を生み出すことのできる、高度な道具である。

わたしたちは、その心地よさに酔いしれることもある。

言葉が生まれた始まりは、美しい何かを表現するためだったと思いたい。

私は言語を音楽のように感じられたらと願って、言葉のオルゴールを5体制作した。

自作の詩や、音を遊ぶような言葉を独自のコード変換のルールを使用して、音楽にしている。

部屋の壁には「オルゴールのコード表」と

テキストを楽譜として表記し直したドローイングが描かれている。

「母国語の音と、そのアナグラム」

2台の対に置かれたオルゴールには「あいうえお〜わをん」と「いろは歌」のカードが巻かれている。

50音といろは歌を並べただけだが、空白の数は変えず、位置を調整することで、始まりと終わりが同じ長さに一致するようになっている。右下の図はカードロールの詳細である。

壁のドローイングはコードのシステムを表すと共に、「あいうえお〜わゐゑを」と「いろは歌」に使われている文字が全て一致していることを、作家自身が試し、確かめるようにしてカードに字が描かれている。

いろはにほへとちるぬるをわかよたれそつねなむうイのおくやまけふこえてあさきゆめみしエひもせす

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやイゆエよらりるれろわを

てす

てす

わん

つー

てす

てす

わん つー

わん

「憧憬」

言葉を使う「自分」について、頭に浮かんだ文章をオルゴールに変換した作品。言葉をオルゴールにしたいと考えた最も根底にある理由を題材にしている。オルゴールカードの長さは約6mあり、壁に設置したオルゴールは幅約3mになる。オルゴールの上の壁に同じ内容の楽譜を縦に書き、その右横に内容の文章を日本語の言葉で書いた。

頭の中に言葉があって

つまらないことを考えて

そんなことの為に言葉が使われて

申し訳ない気持ちになりながら

「あなたはもっと美しいから」と、無気力に謝る。

記号の源祖なんて正直どうでもいい。

今ある言葉すら美しく使えない私は

それでも

白い壁のへこみを見つめて

へこみ

と言葉が浮かぶ。

ただ、それだけのことなのだけど―(endless)

(本作に寄せたもう一つの試み。)

頭の中で何かを思考するとき、私は言語や文字記号を用いて理論を構築し考えている。言葉はコミュニケーションとしての機能が注目されがちだが、それ以外にもたくさんの役割をになっている。人の認識プロセスにおいて、漠然としていた身の回りの物事を一度言語に変換することでより認知と理解が深まり、冷静な分析が可能になることがある。

確かに、それによって進む思考もある。けれどもそれは、xyz軸の全方位に広がっていたはずの思考の可能性が、一つに絞られる危険な行為かもしれないと、私は時々考えてしまう。

私たちが思考の時に使う言語はエクリチュール(書き言葉)的な性質を持つのだろうか、あるいはパロール(話し言葉)的な性質なのだろうか。エクリチュールよりもパロールが先に生まれるとするのが西欧哲学でベーシックな考え方だ。確かに人はパロールからエクリチュールを生み出したことに異論はないが、エクリチュールという概念の誕生によってパロールの存在が明確に浮かび上がったのではないだろうかと私は思う。そして、このパロールが人の中で形作られる“前の状態”があるとしたら−− 思考が言葉になる前の状態 –– 私はそうした状態が、自分の感覚の中に在るように思うのだが −− その現象には何という言葉(名前)がつけられるのだろうか。

果たして、私たちは言葉を使わずして考えることはできないのか。芸術は言葉にとらわれない表現方法を叶える術でもある。それなのに、自分の「思い」や「考え」を表そうとするとき、結局私はテキストによる解釈を添えることを、免れられていない。このテキストが良い例だ。ならばいっそ、時に刃を向くほど強い影響力を持つ「言葉」を、翻弄させるくらい感覚的な受信を試みたかった。つまり、言葉をただの音、あるいは音楽として聴く、ということだった。

ABOUT

美術家 / Artist

三木麻郁 / Maaya Miki

東京を拠点に活動。

1987年 生まれ。

2013年 武蔵野美術大学油絵学科油絵専攻卒業。

2015年 東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。

この世界を構成するものへの関心が制作動機の起点にある。

それは言語だったり、人だったり、見上げた空の向こうだったり、蕾の数理だったりする。

私は世界の一端にしか触れられないことに謙虚に真摯になりたいと思う。

数式に具体的な形状を与えた「mathematics」や、言語、星座図といった記号表記をオルゴールのためのコードに変換させた「プストタに鳴る鐘」「誕生の讃歌」、3Dプリンターで作られた医療器具を用い、その開発者と共同制作した「とほくおもほゆ」(2023)などを制作。

文学、数学、天文学、音楽など異分野の研究を領域を往来しながら、既存の規則を調整し、別の装置に置換、出力する。その際のルールは、観測結果から決まることもあれば、共感覚とも言えるような、理論的説明が不可能な独自のルールによって決められることもある。ルールによって再構築された偶然的な出会いを取り込み、表出するという手段をとることが多い。固定観念からほんの少し脱輪させることで見える(感じる)風景を、様々なメディアを通して再現を重ねることで、私たちが見慣れてしまった世界の俯瞰を試みている。

継続的なプロジェクトに「誕生の讃歌」(2012~)、「3.11にシャボン玉を吹きながら歩いて家に帰る」(2012~)。

Maaya Miki

Artist

Born in Osaka on 1987. Live in Tokyo.

2013 Department of Oil painting, Musashino art university

2015 Department of Intermedia art, Graduate school of Fine arts,Tokyo university of the art

" mathematics " are sculptures made of papers that Miki gave a unique shape to a formula, " Bell Ringing in пустота (emptiness) " and " Hymn of birth " are installations that people who visit exhibitions play music boxes which have special cards exchanged star charts and language to dot code, they are the most important Miki's artworks.

She make her artworks coming and going to some fields ; literature, mathematic, astronomy and music, and exchanging stereotypical rules and conceptual manners to anything else, she approaches that another world may be in the world where we see. She always hope to think how do we get the world without the fight, relations considerate for all people and right eyes to look at the world more beautiful through her works.

Link

Instagram / facebook / You tube

Design&Illustration

https://mikimaaya.wixsite.com/mysite

Art Education

https://porque-art.tumblr.com/

Mail : maaya.miki@gmail.com

2010/08/27 HP開設

Copyright ©Maaya Miki all rights reserved

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から